初詣は神社へ行く。けれど、お葬式はお寺で行う。

この違いを、皆さんは意識したことがありますか?

「日本の宗教って色々あるけど、神道と仏教は何が違うの?」「仏教にも宗派がたくさんあって、もう何が何だか分からない…」

このように感じることは、決して少なくないはずです。

私自身、海外の友人に「日本人は神社にもお寺にも行くけど、何を信じているの?」と聞かれ、うまく説明できなかった苦い経験があります。

この記事は、まさにそうした疑問を持つ皆さんへ向けた「日本の宗教 種類 一覧」の完全ガイドです。

日本における主要な宗教である神道、仏教、キリスト教の基本的な特徴から、最も混同しやすい神道と仏教の違いまで解説します。

さらに、複雑な仏教の宗派や、「新宗教」についても客観的な視点で整理しました。

この記事を最後まで読めば、日本の宗教に対する「なぜ?」が解消され、ニュースや文化への理解が深まるはずです。

目次

日本の宗教【3大系統】神道・仏教・キリスト教の基本

日本には多様な宗教文化が根付いています。

その中でも、特に私たちの生活に深く関わるのが「神道」「仏教」「キリスト教」の3つです。

まずは、それぞれの基本的な特徴を見ていきましょう。

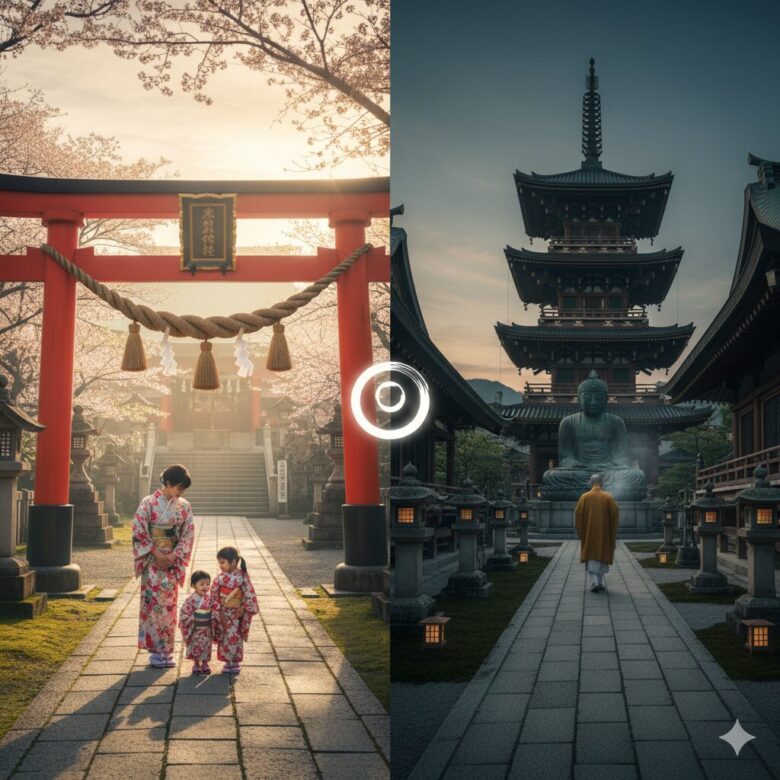

日本古来の「神道」

神道(しんとう)は、日本で自然発生的に生まれた古来の信仰です。

最大の特徴は「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考え方でしょう。

山や川、岩や木々といった自然物、さらにはご先祖様など、あらゆるものに神が宿るとされています。

神道には、仏教の「お経」やキリスト教の「聖書」のような明確な「教典」がありません。

また「開祖(教えを始めた人)」もいません。

信仰の場所は「神社」です。鳥居をくぐり、神様を祀る場所ですね。

お正月には初詣、七五三など人生の節目(ハレの日)に神社を訪れ、現世での幸福や厄除けを願う。

これが神道と私たちの主な関わり方です。

多様な宗派を持つ「仏教」

仏教は、紀元前5世紀頃にインドで「釈迦(しゃか)」が開いた宗教です。

中国や朝鮮半島を経て、6世紀頃に日本へ伝わりました。

仏教の根本的な教えは、「悩みや苦しみから解放されること(解脱)」にあります。

そのための修行や教えが「お経」としてまとめられています。

信仰の場所は「お寺(寺院)」です。

お坊さん(僧侶)が修行をしたり、仏像が安置されたりしています。

日本では特に、ご先祖様の供養やお葬式、お盆、お彼岸といった行事を通じて仏教に触れる機会が多いですね。

時代と共に多くの「宗派」に分かれ、それぞれ教えや修行の方法が異なるのが特徴です。

(宗派については後ほど詳しく解説します)

文化に根付く「キリスト教」

キリスト教は、イエス・キリストを救い主と信じる宗教です。

中東のパレスチナ地方で生まれ、ヨーロッパを経由して16世紀に日本へ伝来しました。

「聖書」を教典とし、「唯一絶対の神(ゴッド)」を信仰します。

神の愛や、隣人愛を説く教えが中心です。

信仰の場所は「教会」です。日曜日に行われる礼拝や、クリスマス、イースター(復活祭)などが主な行事として知られます。

日本では、信者数自体は多くありません。

しかし、クリスマスイベントや結婚式(教会式)など、文化や生活の一部として広く受け入れられています。

数字で見る日本の宗教事情|信者数と日本人の宗教観

日本の宗教の種類や特徴がわかったところで、次に「どれくらいの人が何を信じているのか」をデータで見てみましょう。

文化庁『宗教年鑑』の最新データ

文化庁が毎年発表している『宗教年鑑』(令和5年版・令和4年末時点)によると、日本の各宗教の信者数は以下の通りです。

- 神道系: 約8,397万人

- 仏教系: 約7,136万人

- キリスト教系: 約190万人

- その他(諸教): 約1,330万人

- 合計: 約1億8,054万人

このようになっています。ここで一つの疑問が浮かびます。

総人口より信者数が多い理由

日本の総人口(令和4年末時点)は約1億2,494万人です。

しかし、信者数の合計は約1億8,054万人。

明らかに総人口を超えています。

これは、統計の取り方に理由があります。

『宗教年鑑』の数字は、各宗教団体からの報告に基づいています。

例えば、神道の場合、地域の神社の「氏子(うじこ)」として

その地域住民全体を数えている場合があります。

一方で仏教では、お寺の「檀家(だんか)」制度に基づき、その家の人々を信者として数えることが一般的です。

つまり、「Aさんは神社の氏子であり、かつ、B家の檀家でもある」という場合、神道と仏教の両方でカウントされる(重複カウント)わけです。

私たちが「特定の宗教を強く信じている」

という意識は薄くても、お正月には神社へ初詣に行き(神道)、お盆にはお寺へお墓参りに行く(仏教)。

この習慣こそが、日本の宗教観の多様性と寛容性を象徴していると言えるでしょう。

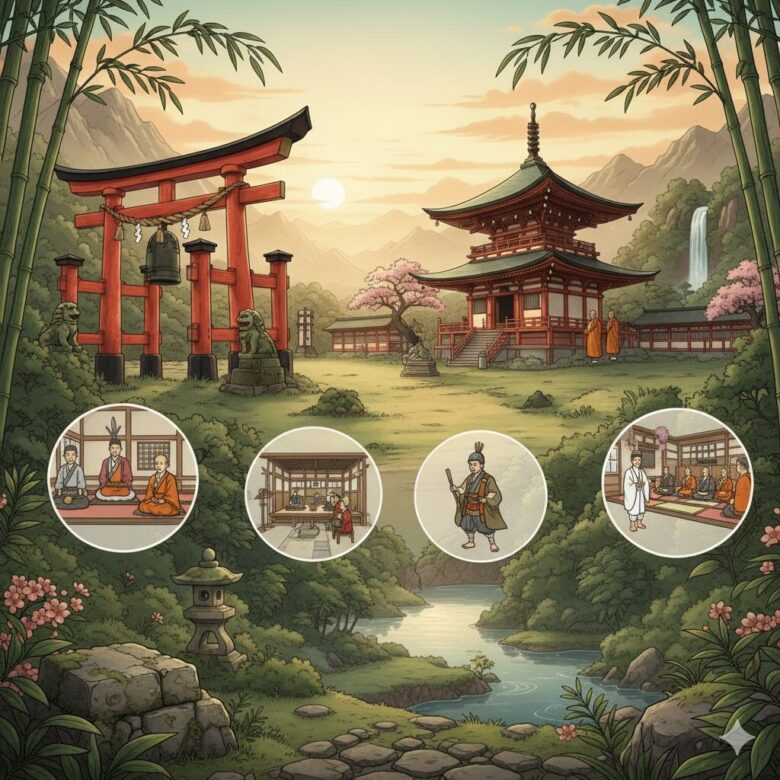

【徹底比較】「神道」と「仏教」7つの違い一覧

日本人にとって最も身近な神道と仏教。しかし、この二つの違いは意外と知られていません。

ここで、7つのポイントで両者をはっきり比較してみます。

| 比較項目 | 神道(しんとう) | 仏教(ぶっきょう) |

| 1. 起源 | 日本古来(自然発生的) | インド(紀元前5世紀頃) |

| 2. 開祖 | いない | 釈迦(ゴータマ・シッダールタ) |

| 3. 信仰対象 | 八百万の神(自然、祖先など) | 仏(釈迦、阿弥陀如来など) |

| 4. 教え(教典) | 特になし(『古事記』などはある) | お経(膨大な数の教典がある) |

| 5. 目的 | 現世利益、厄除け、共同体の繁栄 | 苦しみからの解放(解脱)、悟り |

| 6. 場所 | 神社(鳥居がある) | お寺(山門、仏像がある) |

| 7. 死生観 | 死者は「家の神」となり子孫を守る | 輪廻転生、修行により極楽浄土へ |

起源と信仰対象の違い

神道は、日本で稲作などが始まった遥か昔から続く「自然崇拝」や「祖先崇拝」がベースです。

すべてに神が宿ると考えます。

対して仏教は、「釈迦」という一人の人物が「どうすれば苦しみから逃れられるか」を追求して開いた宗教です。

信仰対象は「仏」と呼ばれる、悟りを開いた存在(阿弥陀如来や菩薩など)です。

教え(教典)と死生観

神道には「こう生きなさい」という厳格なルールや教典はありません。

「清浄(けがれを払うこと)」を大切にします。

死後は、ご先祖様(家の神)となり、残された家族を見守ると考えられています。

仏教には「お経」という膨大な教えがあります。

生きている間の行いによって、死後、次の世界(地獄や極楽浄土など)へ生まれ変わる(輪廻転生)と考えられています。

最終目標は、この輪廻から抜け出す「解脱」です。

場所(神社と寺)と儀式

「神社」は神様が住む場所です。

神社の入り口には「鳥居」があります。

神主(かんぬし)さんが儀式(お祓いなど)を行います。

「お寺」は仏様を祀り、お坊さん(僧侶)が修行する場所です。入り口には「山門(さんもん)」があります。

お葬式や法事、お墓の管理などは主にお寺の役割です。

このように、目的や役割が全く異なるため、日本では両者が共存できているわけです。

【仏教の種類】知っておきたい日本の主な8宗派

仏教は、長い歴史の中で様々な解釈が生まれ、多くの「宗派」に分かれました。

日本には「十三宗五十六派」あるとも言われますが、ここでは代表的な8宗派を系統別に簡単に紹介します。

平安仏教(天台宗・真言宗)

平安時代に、唐(中国)から最澄と空海が伝えた教えです。

- 天台宗(てんだいしゅう)

- 開祖:最澄(さいちょう)

- 総本山:比叡山延暦寺(滋賀県)

- 特徴:「法華経」を重視。厳しい修行が特徴。「すべて(山川草木)が仏になれる」と説きます。

- 真言宗(しんごんしゅう)

- 開祖:空海(くうかい)

- 総本山:高野山金剛峯寺(和歌山県)

- 特徴:「密教(みっきょう)」と呼ばれ、修行や「護摩(ごま)」を焚くなどの儀式を通じて、この身のままで仏になれる(即身成仏)と説きます。

浄土系(浄土宗・浄土真宗)

鎌倉時代に広まった宗派です。

「阿弥陀仏(あみだぶつ)」を信じることで救われる(極楽浄土へ行ける)という教えです。

- 浄土宗(じょうどしゅう)

- 開祖:法然(ほうねん)

- 総本山:知恩院(京都府)

- 特徴:「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念仏を唱えること(専修念仏)を重視します。

- 浄土真宗(じょうどしんしゅう)

- 開祖:親鸞(しんらん)

- 総本山:西本願寺・東本願寺(京都府)

- 特徴:「他力本願」。阿弥陀仏の力を信じる「信心」こそが最も重要と説きます。僧侶の結婚(肉食妻帯)を認めた点も特徴です。

禅系(臨済宗・曹洞宗)と日蓮宗

同じく鎌倉時代に、厳しい修行(禅)や特定の言葉(題目)を重視する宗派が生まれました。

- 臨済宗(りんざいしゅう)

- 開祖:栄西(えいさい)

- 特徴:「座禅」を重視します。師匠から弟子へ「公案(こうあん)」と呼ばれる問い(なぞなぞのようなもの)が出され、その答えを考える中で悟りを目指します。

- 曹洞宗(そうとうしゅう)

- 開祖:道元(どうげん)

- 特徴:臨済宗と同じく「座禅」を重視しますが、ひたすら座禅すること(只管打坐)そのものが悟りの姿である、と説きます。

- 日蓮宗(にちれんしゅう)

- 開祖:日蓮(にちれん)

- 総本山:久遠寺(山梨県)

- 特徴:「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」という「お題目」を唱えることを最も重視します。「法華経」こそが最高の教えであると説きます。

「新宗教」とは?多様性を受け入れる日本のカタチ

最後に、日本の宗教を語る上で欠かせない「新宗教」について客観的に解説します。

新宗教の定義と特徴

「新宗教(しんこうしゅうきょう)」とは、

一般的に、日本の幕末から明治時代以降に成立した宗教団体を指す言葉です。

神道、仏教、キリスト教といった伝統的な宗教(既成宗教)と区別するために使われます。

その多くは、神道や仏教、あるいはキリスト教などの既存の教えをベースにしながら、

「創始者(教祖)」が独自に受け取った啓示(けいじ)や新しい解釈を加えて成立しています。

例えば、江戸時代末期に成立した「天理教」「黒住教」「金光教」は幕末三大新宗教とも呼ばれます。

現代社会の悩みやニーズに応える形で教えを説く団体も多く、現在も日本国内には350~400ほどの新宗教の教団があると推定されています。

まとめ:日本人の宗教との向き合い方

ここまで、日本の宗教の種類と一覧、それぞれの特徴や違いを比較してきました。

神道という自然崇拝をベースに持ちながら、外来の仏教やキリスト教の文化も柔軟に取り入れてきたのが日本の特徴です。

「私は無宗教です」と答える人が多い一方で、

生活の中には初詣、七五三(神道)、お盆、お葬式(仏教)、クリスマス、結婚式(キリスト教文化)といった宗教的行事が溢れています。

特定の教えを絶対視するのではなく、それぞれの良いところを受け入れ、生活や文化の一部として共存させていく。

これが、日本の宗教の多様性であり、私たち日本人の独特なバランス感覚なのかもしれません。

この記事が、皆さんの「日本の宗教」への理解を深める一助となれば幸いです。